2022年,一大批普通本科高校將向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變,是機(jī)遇還是挑戰(zhàn)?

近日,國(guó)務(wù)院印發(fā)的《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》(下稱(chēng)“《方案》”)提出,到2022年,職業(yè)院校教學(xué)條件基本達(dá)標(biāo),一大批普通本科高等學(xué)校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變,建設(shè)50所高水平高等職業(yè)學(xué)校和150個(gè)骨干專(zhuān)業(yè)(群)。

這份方案引發(fā)了廣泛關(guān)注和討論:本科高校為何轉(zhuǎn)、怎么轉(zhuǎn)?轉(zhuǎn)向應(yīng)用型后,本科高校是升級(jí)還是降格?這些問(wèn)題都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。

其實(shí)早在2014年,“600所本科院校轉(zhuǎn)型職業(yè)教育”的消息在諸多媒體上不脛而走,一些網(wǎng)站上還出現(xiàn)了轉(zhuǎn)型本科院校的名單。

網(wǎng)絡(luò)上的有關(guān)討論沸沸揚(yáng)揚(yáng),有些人稱(chēng)其為“高教領(lǐng)域革命性調(diào)整”的改革,有些人卻并不認(rèn)同。

一位不愿透露姓名的本科院校負(fù)責(zé)人坦言,雖然地方本科辦學(xué)因生源質(zhì)量下滑、畢業(yè)生就業(yè)難、專(zhuān)業(yè)同質(zhì)化突出等問(wèn)題而亟待轉(zhuǎn)型發(fā)展,但傳統(tǒng)觀(guān)念根深蒂固。

社會(huì)普遍認(rèn)為,本科院校比職業(yè)院校要高一個(gè)層次,因此“轉(zhuǎn)向應(yīng)用技術(shù)型”“本科職業(yè)教育”的提法,讓許多高校無(wú)法痛下決心。而輿論用“降格”這樣的字眼概括“轉(zhuǎn)型”,也給轉(zhuǎn)型院校帶來(lái)巨大壓力。

而這種觀(guān)念在我國(guó)本科院校并不罕見(jiàn),一定程度上說(shuō),談“職業(yè)”“應(yīng)用”色變的觀(guān)念已經(jīng)成為了轉(zhuǎn)型之路上的“絆腳石”。但是面對(duì)轉(zhuǎn)型的大勢(shì)所趨,有人看見(jiàn)危機(jī),也有人看見(jiàn)機(jī)遇。

對(duì)于剛頒布的《方案》,有專(zhuān)家者表示,這是給這些難以與“雙一流”高校比肩的本科院校指出了一條新路。

畢竟,從“985”“211”到“雙一流”高校建設(shè),能夠得到政策支持的高校總歸是少數(shù),導(dǎo)致隨著高等教育大眾化發(fā)展起來(lái)的大多數(shù)本科院校長(zhǎng)期處于邊緣地位。

資金不足、生源吸引力不高,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)頭疼、教師抱怨。這一系列問(wèn)題讓一些本科院校發(fā)展陷入尷尬境地。因此,《方案》提出本科院校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變,其實(shí)是讓這些本科院校獲得差異化發(fā)展。

同時(shí)本科院校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變也有利于激發(fā)這些高校教師的潛力,因?yàn)樾碌陌l(fā)展方向?yàn)榻處熓聵I(yè)發(fā)展搭建了一個(gè)更好的平臺(tái),也能更好地提高教師的收入水平。

比如《方案》指出,應(yīng)用型本科院校“在校企合作中,可從中獲得智力、專(zhuān)利、教育、勞務(wù)等報(bào)酬,具體分配由學(xué)校按規(guī)定自行處理”,“職業(yè)院校通過(guò)校企合作、技術(shù)服務(wù)、社會(huì)培訓(xùn)、自辦企業(yè)等所得收入,可按一定比例作為績(jī)效工資來(lái)源”。基于這些考慮,轉(zhuǎn)向應(yīng)用型對(duì)普通本科院校來(lái)說(shuō)也不失為一個(gè)機(jī)遇。

教育部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,轉(zhuǎn)型目的是使高等教育能夠培養(yǎng)更多應(yīng)用型、技術(shù)技能型的人才以符合經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)的需求。因此,在推動(dòng)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中,明確應(yīng)用技術(shù)大學(xué)的培養(yǎng)目標(biāo)是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。

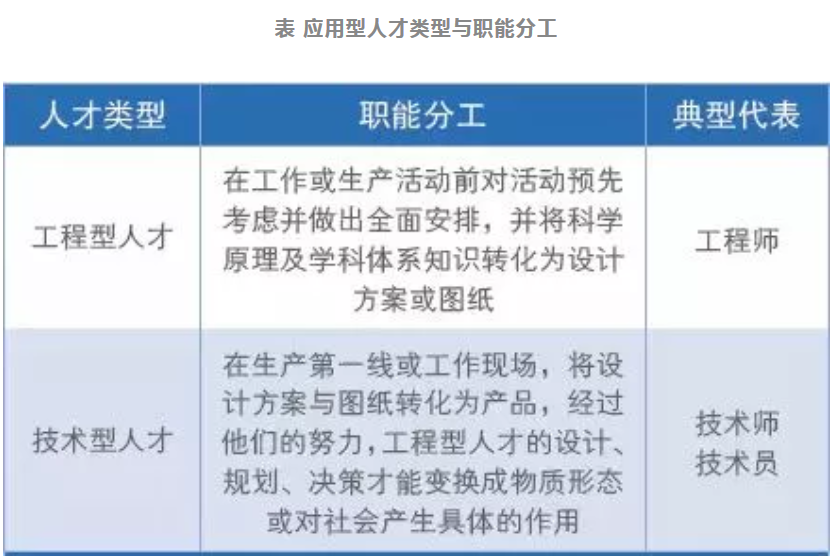

《應(yīng)用型人才培養(yǎng)的理論與實(shí)踐》一書(shū)對(duì)應(yīng)用型人才概念的界定為:“能夠比較系統(tǒng)地掌握專(zhuān)業(yè)必需的基礎(chǔ)理論、基本知識(shí),掌握本專(zhuān)業(yè)必要的基本技能、方法和相關(guān)知識(shí),具有從事本專(zhuān)業(yè)實(shí)際工作和研究工作的初步能力,具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的高級(jí)專(zhuān)門(mén)人才。”對(duì)應(yīng)用型人才更具體的描述則如表所示。

高校轉(zhuǎn)型要從應(yīng)用型人才的內(nèi)涵出發(fā),根據(jù)學(xué)校自身的特色賦予其應(yīng)當(dāng)具備的外延(能力、知識(shí)、素養(yǎng)),并據(jù)此進(jìn)行課程、教材、教學(xué)方法、師資等方面的配置轉(zhuǎn)型,以保障培養(yǎng)目標(biāo)的達(dá)成。

以應(yīng)用型人才產(chǎn)出為第一導(dǎo)向,高校才能穩(wěn)穩(wěn)走在“應(yīng)用型”的道路上,為轉(zhuǎn)型成為應(yīng)用技術(shù)大學(xué)的各個(gè)培養(yǎng)環(huán)節(jié)制定明確的標(biāo)準(zhǔn),使接下來(lái)實(shí)施轉(zhuǎn)型的具體步驟越發(fā)清晰,易于執(zhí)行。

在實(shí)施轉(zhuǎn)型的過(guò)程中,一方面要明確各個(gè)培養(yǎng)環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)型方向,厘定轉(zhuǎn)型細(xì)則,另一方面要建立與轉(zhuǎn)型建設(shè)相匹配的質(zhì)量評(píng)估機(jī)制,以了解轉(zhuǎn)型建設(shè)的進(jìn)度,保障改革成效。

在專(zhuān)業(yè)建設(shè)方面,以北京聯(lián)合大學(xué)應(yīng)用文理學(xué)院為例,該學(xué)院通過(guò)大量的社會(huì)調(diào)研,突破舊有的框架,構(gòu)建了新型的應(yīng)用理科專(zhuān)業(yè),如食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)學(xué)專(zhuān)業(yè)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專(zhuān)業(yè),既保留了基礎(chǔ)雄厚的優(yōu)勢(shì),又具有較強(qiáng)的應(yīng)變能力和適應(yīng)性。

同樣在課程體系改革方面,秉持“依托學(xué)科、面向應(yīng)用”,圍繞專(zhuān)業(yè)核心應(yīng)用能力和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)設(shè)置理論課與實(shí)踐課,實(shí)施課程體系與教材體系轉(zhuǎn)型。同時(shí)適時(shí)使用項(xiàng)目教學(xué)、案例教學(xué)、任務(wù)教學(xué)等方法,結(jié)合“產(chǎn)學(xué)研用一體化”的實(shí)踐教學(xué)模式,相應(yīng)采取多樣化的考試類(lèi)型,以學(xué)生能力培養(yǎng)為導(dǎo)向,改革教學(xué)方法與考核方式。

在教師隊(duì)伍改革方面,《應(yīng)用型人才培養(yǎng)的理論與實(shí)踐》一書(shū)提出,教師是應(yīng)用轉(zhuǎn)型的投入與產(chǎn)出的連接點(diǎn),要明確“雙師”素質(zhì)的內(nèi)涵要求,即除具備基本能力與素質(zhì)之外,要了解用人單位對(duì)本專(zhuān)業(yè)能力的要求,注重學(xué)生綜合應(yīng)用能力的培養(yǎng)。

同時(shí)還要懂得企業(yè)行業(yè)管理規(guī)律,具備指導(dǎo)學(xué)生參與管理的能力;要善于接受新的觀(guān)念,能樹(shù)立市場(chǎng)觀(guān)、質(zhì)量觀(guān)、效益觀(guān)、產(chǎn)業(yè)觀(guān),主動(dòng)適應(yīng)行業(yè)形勢(shì)的變化。

這就要求高校在教師發(fā)展方面采取多元化途徑,創(chuàng)建多樣化的學(xué)習(xí)平臺(tái),不僅要與高水平的研究型大學(xué)合作,建立提升教師理論水平和科研創(chuàng)新能力的高級(jí)研修基地;也要與對(duì)口的大中型企業(yè)合作,建立加強(qiáng)教師理論與實(shí)際的聯(lián)系、提高專(zhuān)業(yè)應(yīng)用、實(shí)踐能力的掛職基地;還要加強(qiáng)校內(nèi)培訓(xùn),建立提高教育教學(xué)能力的教師指導(dǎo)中心。

在建立了與應(yīng)用技術(shù)大學(xué)定位相適應(yīng)的建設(shè)管理制度之后,還要建立質(zhì)量評(píng)價(jià)監(jiān)控機(jī)制,作為轉(zhuǎn)型效果的檢驗(yàn)工具與續(xù)航保障。

按照學(xué)校在課程、教學(xué)、實(shí)踐、教師、管理等方面制定的轉(zhuǎn)型標(biāo)準(zhǔn),定期對(duì)各個(gè)培養(yǎng)環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)型效果進(jìn)行達(dá)成度的評(píng)價(jià),及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行層面存在的問(wèn)題,積極提出應(yīng)對(duì)方案,確保轉(zhuǎn)型順利推進(jìn)。

伴隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),逐步調(diào)整高等教育機(jī)構(gòu)定位與人才產(chǎn)出結(jié)構(gòu),借助專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)面向的細(xì)分來(lái)克服同質(zhì)化現(xiàn)象的戰(zhàn)略,在歐洲國(guó)家有著諸多先例。

德國(guó)、芬蘭、奧地利等大學(xué)都面臨過(guò)人才培養(yǎng)由學(xué)術(shù)向應(yīng)用轉(zhuǎn)型的問(wèn)題,而它們改革的方式都是發(fā)展應(yīng)用科技大學(xué)。

這說(shuō)明向應(yīng)用技術(shù)大學(xué)轉(zhuǎn)型是地方性本科未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì),只有落實(shí)深化改革的轉(zhuǎn)型思路,地方院校才能立足自身特色,整合背景資源,發(fā)揮原有優(yōu)勢(shì),聚焦對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的服務(wù)與貢獻(xiàn)。